補助金コラム一覧

【補助金申請】根拠書類とは

2025.03.03

こんにちは。年末年始が近づくと、令和7年度の補正予算に関する情報が公開され、各種補助金の募集が一斉に始まります。補助金を活用して事業を成長させたいと考えている中小企業の皆様にとって、この時期は絶好のチャンスです。

しかし、補助金申請には多くの手続きや書類の準備が必要で、その中でも特に「エビデンス(証拠書類)」の整備は煩雑で面倒と感じる方も多いでしょう。本記事では、エビデンスの重要性やその整備方法、そして補助金申請全体の流れについて詳しく解説します。

※厚生労働省等が出している「助成金」は説明の範疇の外になります。

1. 補助金制度の背景

1.1 補助金とは何か?

補助金とは、国や地方公共団体が特定の政策目的を達成するために、国や地方公共団体が、事業者や企業の取り組みに対して経費の一部を補助する制度です。

ですので、事業者さんのやりたいことではなく、下記の政策目的ありきという点です。

- 政策目的が最優先:補助金は企業の個々の事情ではなく、政策目的の達成が前提となります。

- 客観的な指標:政策目的の達成度を測るための客観的な指標が募集要項に明記されています。

- 適合性の確認:申請する企業は、自社の事業計画が政策目的に合致しているかを確認する必要があります。

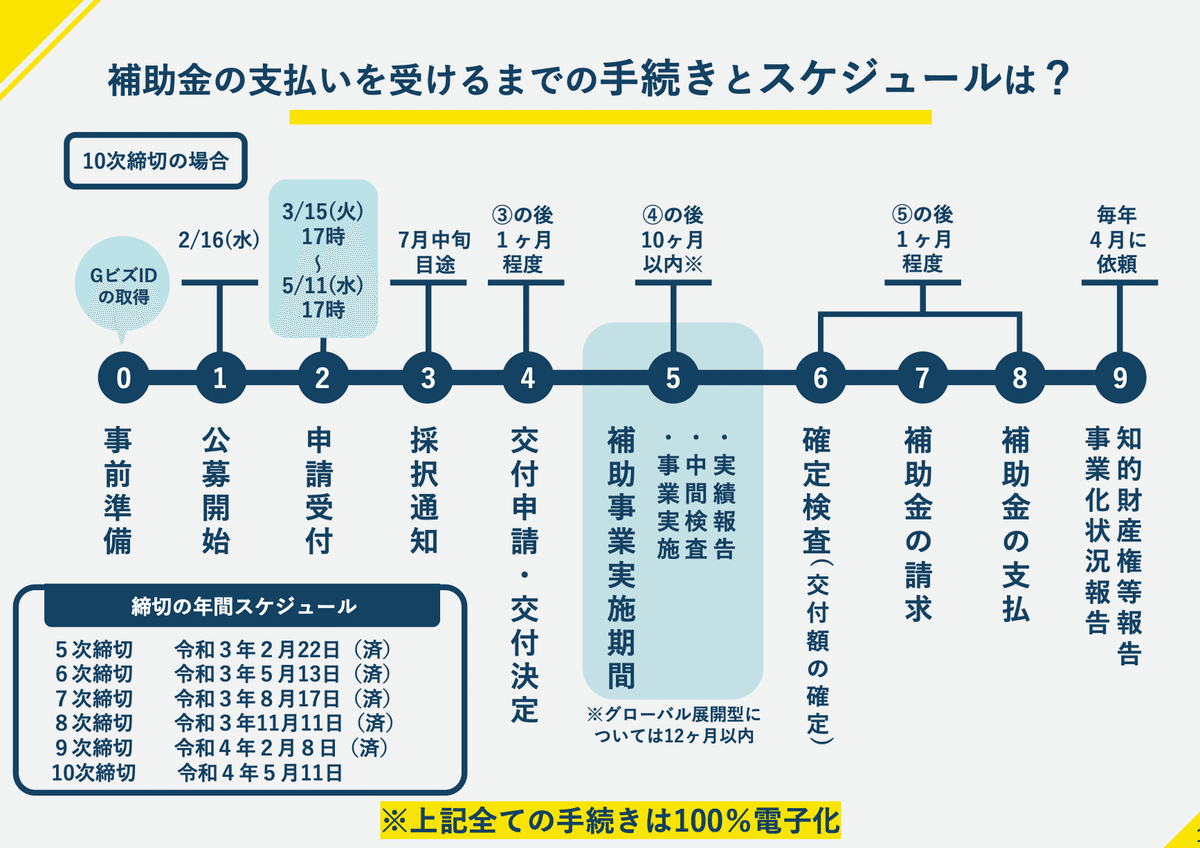

ものづくり・商業・サービス補助金 公募要項概要版 10次締切分

1.2 法令・補助要綱の体系

補助金制度は、以下の法令や規定に基づいて運用されています。

- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(適化法と略します。):補助金の適正な執行を定めた基本法。

- 各補助金の交付要綱:適化法(てきかほう)に基づき、個々の補助金制度の詳細なルールや要件が定められています。

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)

理解しておくべきこと:

補助金制度は、すべて法律に基づいて設計されています。国の制度だけでなく、都道府県や市町村の補助金も同様です。

さらに、各制度は国会や地方議会の議決を経て成立した予算に基づいて運用されています。

つまり、補助金にはあらかじめ決められた「ルール」が存在しており、そのルールに従うことが大前提です。

たとえそのルールが使いにくかったり、自社にとって不利に感じたりしても、制度の枠組みを変えることは非常に難しく、役所や事務局に意見を言っても、大きな成果を得るのは難しいでしょう。

だからこそ、まずは制度の仕組みや制約を正しく理解し、その上で申請に取り組むことが重要です。

1.3 補助金の使途が限定される理由

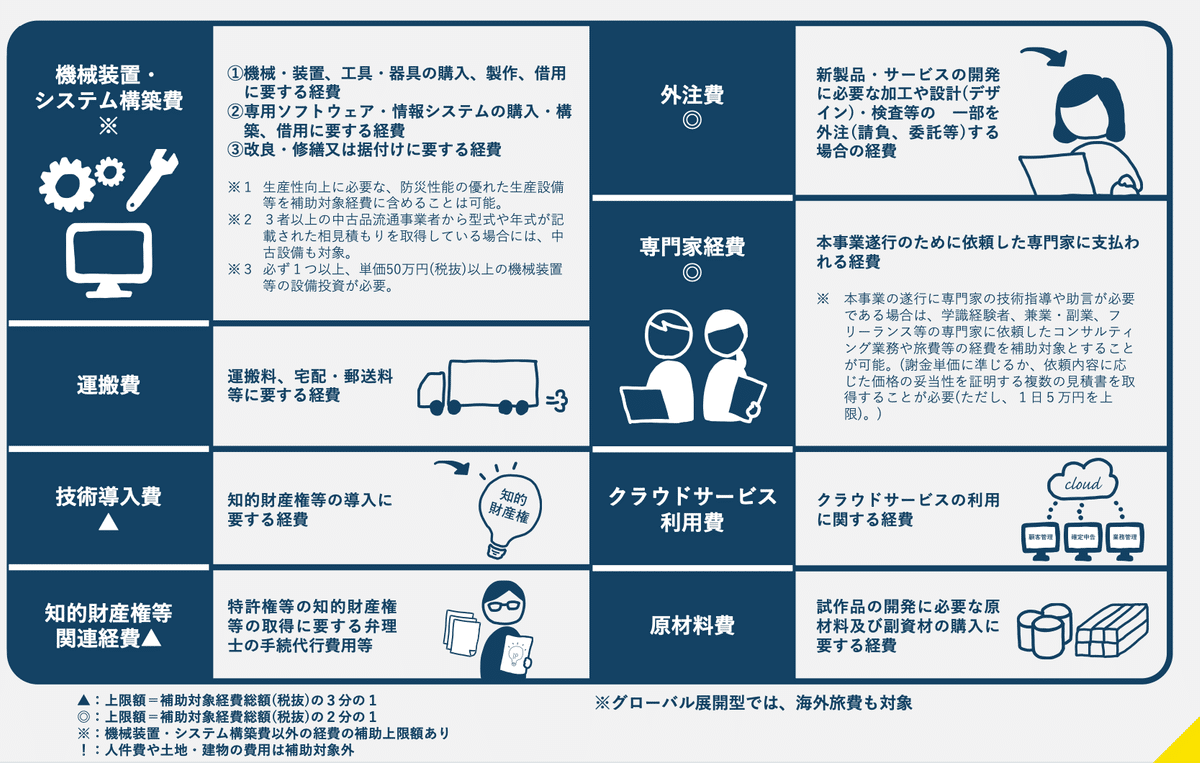

補助金は政策目的達成のために支給されるため、使途が厳格に限定されています。

具体例:

- 認められる経費:募集要項に明記された経費(設備投資、人材育成費用など)。

- 認められない経費:私的な出費(旅行、娯楽、飲食費など)。

注意点:

- 申請時の経費見込が重要:申請時に提出した経費見込に記載されていない支出は補助対象外となります。

- 経費の変更は原則不可:事前の承認なしに経費の内容を変更することはできません。

2. エビデンスの重要性と整備方法

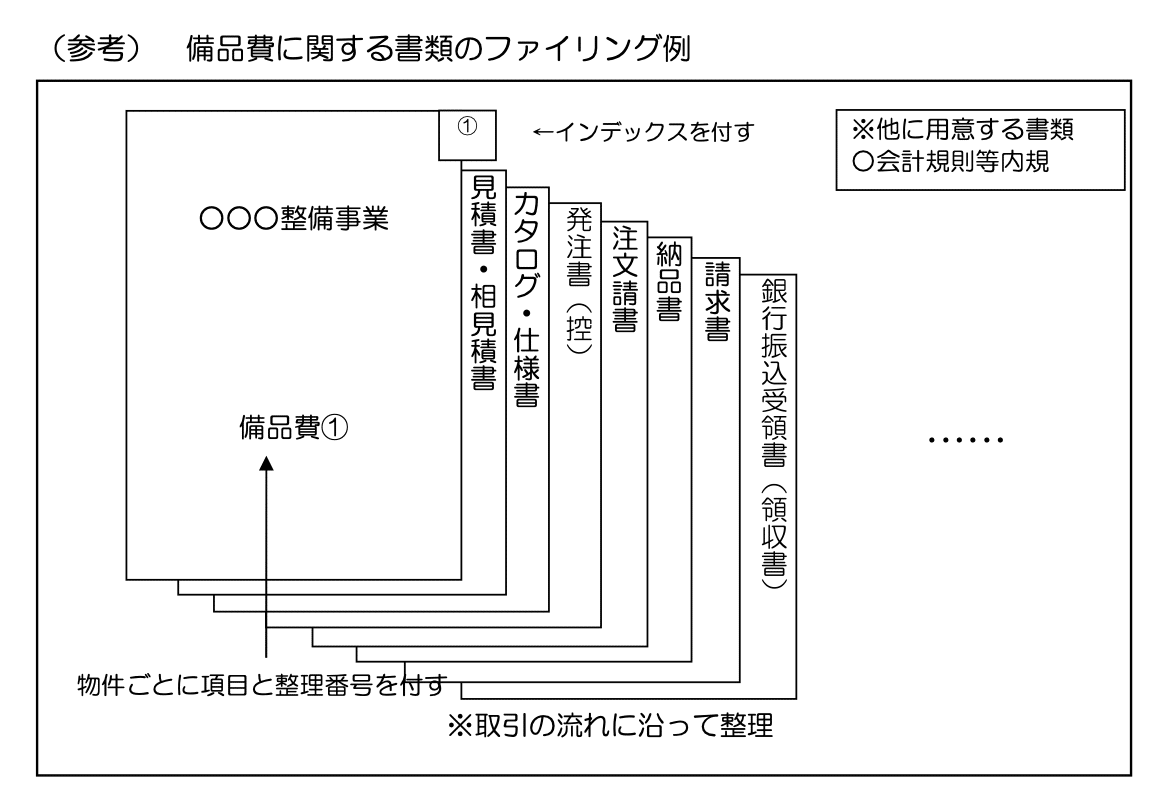

補助金で設備や備品を購入する際は、以下のように多くの書類が必要となり、それぞれに運用ルールが定められています。これらをきちんと準備することで、補助金の適切な運用を証明することができます。

1. 適正価格を証明するための見積書

補助金を使った購入では、市場価格から逸脱しない適正な価格で購入したことを証明する必要があります。そのため、以下の点を守ります:

- 複数業者から見積書を取得する

通常、3社以上から見積書を取ることが推奨されます。 - 比較表を作成

各業者の見積内容を比較し、選定理由を記録します。

2. 購入する物品の仕様書

購入物品が補助金の対象要件を満たしていることを示すため、仕様書を準備します。仕様書には次のような内容が求められます:

- 製品名や型番

- 主な性能や特徴

- 補助対象として申請した計画内容との一致性を説明できる情報

3. 社内での意思決定記録

補助金を利用して設備を購入する場合、購入に至る意思決定のプロセスを記録します。主に以下の方法で記録を残します:

- 社内稟議書や承認メールのコピー

- 会議の議事録

4. 業者との契約書または請書

補助金を利用する場合、購入する業者との契約が明確であることが必要です。次の書類を準備します:

- 契約書:購入内容、金額、納品条件、支払条件を明記する。

- 請書:契約書の代わりに、発注を受けた業者が納品を確約する文書。

契約書や請書の日付は、補助金の交付決定日以降でなければなりません。

5. 納品の証拠

実際に納品が完了したことを証明する書類を揃える必要があります。主に以下が該当します:

- 納品書:納品日、納品物、数量などが記載されているもの。

- 受領書:納品書に受領印を押印したものや、受領確認書類。

6. 購入した物品の台帳整理

購入した設備や備品については、会社の資産管理台帳に記録します。補助金で購入した物品については特に以下を明確にします:

- 購入日

- 設備の設置場所

- 補助金を活用した旨の記載

台帳に記載がない場合、不適切な使用とみなされる可能性があります。

7. 業者からの請求書

補助金で購入した物品について、業者から発行された請求書を必ず保管します。請求書には以下が記載されていることを確認します:

- 発行日

- 納品物の詳細(商品名、型番、数量)

- 金額

- 消費税額

8. 銀行振込による支払い証拠

支払いは、基本的に銀行振込で行うことが求められます。現金払いは原則認められません。次のような書類を準備します:

- 振込明細書:銀行が発行する振込完了の記録。

- 通帳コピー:支払いが行われたことが分かるページ。

振込日は、交付決定日以降であることが必須です。また、補助金対象額と一致する支払いであることが求められます。

注意点

- 書類の日付の整合性

契約書、見積書、納品書、請求書などすべての日付が補助金ルールに沿っているか確認します。 - 体裁の統一

書類の体裁や内容に抜け漏れがないか、ダブルチェックを行います。 - 保管期限

補助金を利用した事業の書類は、一定期間(通常5~10年)保管する義務があります。

3. トラブルを防ぐために

3.1 よくあるトラブル事例

- 経費の否認

- 理由:エビデンスの不備、対象外の経費の申請、事業計画と異なる支出。

- 影響:補助金が減額されたり、最悪の場合は全額返還となる。

- 申請期限の遅延

- 理由:書類準備の遅れ、必要な手続きの見落とし。

- 影響:申請自体が無効になる可能性。

3.2 トラブル回避のための戦略的な立ち回り方

- 早めの計画と準備

- スケジュール管理:申請から受給までの全体の流れを把握。

- タスクの洗い出し:必要な書類や手続きをリストアップ。

- 専門家への相談

- 認定支援機関の活用:補助金申請に精通した専門家に相談。

- コンサルタントの依頼:エビデンス整備や事務局対応をサポート。

- 情報収集と学習

- 最新情報の入手:補助金制度の変更点や注意事項を常にチェック。

- マニュアルの熟読:事務処理マニュアルや交付要綱を詳細に確認。

- 内部体制の強化

- 担当者の明確化:補助金申請・管理を担当する人を決める。

- 社内教育:関係者に補助金制度やエビデンスの重要性を共有

4. まとめ

補助金は企業の成長や新規事業への投資を後押しする強力なツールですが、その活用には厳格なルールと手続きが伴います。特にエビデンスの整備は煩雑で時間がかかりますが、適切に対応することで以下のメリットが得られます。

- 資金調達の効率化:補助金によって自己資金の負担を軽減。

- 事業計画の明確化:申請手続きが事業の見直しや戦略立案に役立つ。

- 信頼性の向上:適切なエビデンス整備が社内外の信頼につながる。

補助金事務局との良好な関係を築き、トラブルを未然に防ぐことで、補助金を最大限に活用することが可能です。

5. おわりに

補助金申請は確かに手間がかかりますが、そのリターンは非常に大きいものです。例えば、200万円の補助金を受け取ることは、営業利益率が10%の企業にとっては2,000万円の売上に相当します。補助金申請やエビデンス整備に不安がある場合は、専門家の力を借りてモニタリングなどもしてもらえるところもあります。

みなさまのご意見お聞かせいただけますと幸いです。